公開日:2021.03.16最終更新日:2021.08.23

工数管理のやり方・具体的な運用方法を3ステップで徹底解説

目次

工数管理とは?

生産年齢人口の減少が加速する日本において、「業務効率化」や「生産性向上」は多くのビジネスマンにとっての喫緊の課題となっております。DX(デジタルトランスメーション)が進む昨今、以前にも増して、業務効率化や生産性向上への取り組みが加速しています。そんな取り組みの中でも、数多くの企業で積極的に取り入れられているのが、「工数管理」です。

では、現代社会のニーズの高まりともに、広がりを増す「工数管理」とはどのようなものでしょうか?

まずは「工数」という言葉の意味を、確認していきます。工数は「業務にかかる時間」×「業務に関わる人の数」という計算式で算出されるもので、プロジェクト完了までに必要な業務量の合計のことを指します。そして、この工数を見える化して管理することを工数管理といいます。

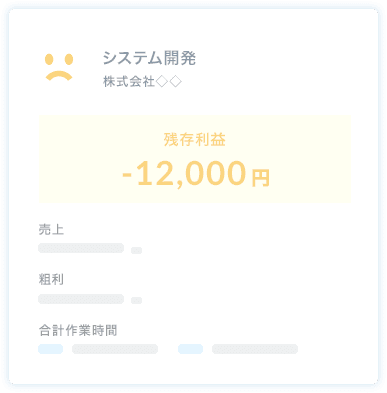

工数管理ツールでは、プロジェクト完了までにかかっている「時間」と「人」をリアルタイムで見える化することが可能です。このことによって、”期限厳守のプロジェクト進行”だけでなく、”赤字になってしまった案件の原因特定”や”利益最大化のための最適な人員配置”などが実現します。

参考記事:『工数管理とは?メリットとデメリットについて徹底解説』

多岐にわたって社内の業務効率化・生産性向上に貢献する工数管理ですが、正しいやり方を理解しないで行うと、十分な効果を得られない可能性もございます。そのため、運用方法の体系的な理解は必須となります。

本記事では工数管理の正しい運用方法を3ステップに分けて解説させていただきます。ぜひ自社に工数管理を導入する様子を想像しながら、ご覧になってください。

工数管理のやり方3ステップ

工数管理は、以下の3つのステップから構成されています。本記事では、各ステップで行うべきことを体系立てて紹介させていただきます。ぜひ本記事に沿って工数管理を運用してみてください!

- 準備段階

- 実践段階

- 集計・分析段階

1.準備段階

工数管理は、準備段階がその後の結果を決めるといっても過言ではありません。ですので以下の3点を意識した事前準備を行ってくださいませ。

- 責任者の決定

- 工程表の作成

- 入力しやすい環境づくり

責任者の決定

工数管理を行う際に、最初に行っていただきたいのが、責任者の決定となります。

工数管理を運用するとなると、ツールの選定やエクセルの使い方だったりに目が行きがちです。しかし、工数管理を実際に行っていくのは「人」です。そのため、どれだけ素晴らしいツールを導入したとしても、メンバーがルール通りに工数を入力しなければ、最大限の効果を得ることはできません。

ですので、責任者の方がメンバーをマネジメントして、ルール通りに工数を入力してもらうようにしましょう。

日々の作業内容を記録する文化がなかった企業では、入力を継続できないメンバーがでてきて、なかなか定着しない可能性もございます。そのような際には、工数管理を行う意義をメンバー全員に共有して、目的意識をもって入力してもらうようにしてください。

工程表の作成

準備段階で2つ目に行っていただきたいのが、工程表の作成となります。工数管理は、最初に作成した工程表に基づいて、進捗状況や利益状況を評価することになります。

もちろん途中経過によって修正を行うこともありますが、精度の高い計画は、その後のプロジェクト進行にも良い影響を与えてくれます。ですので、工程表を作成する際には、以下の3つのポイントを意識してみてください。

- メンバーのスキルの考慮

- 進捗共有などのコミュニケーションコストの想定

- 余裕を持たせたスケジュール

計画を立てる際に、最も注意していただきたいのは、プロジェクト進行するのは「人」であるということです。

どうしても的確なプランを策定しようとすると、数字だけを根拠にしてしまいがちです。しかし、人それぞれ能力や得意な分野も異なります。ですので、メンバーのスキルや作業スピードなどを見極めたうえで工程表を作成するようにしてください。また、進捗共有などで要するコミュニケーションコストなども考慮するとよいでしょう。

加えて余裕のないスケジュールは、いざ問題が起きたときに混乱を招いてしまいます。そのため、もしもの時に備えたスケジュールバッファを設けた工程表の策定をおすすめします!

工程表や見積もりの作成は、工数管理によるデータがたまっていくことで、より精度の高いものとなります。ですので、日々の工数入力を徹底するようにしてください。

入力しやすい環境づくり

準備段階で3つ目に意識してほしいのが、入力しやすい環境づくりになります。

工数管理は、定期的ではなく、継続して行うことに価値があります。ですのでエクセルを用いるにしても、ツールを導入するにしてもメンバー全員が気軽に触れられるような、操作性の高いものを準備するようにしましょう。

日報やカレンダーなどを用いた工数管理ツールも数多くあります。このようなツールは日頃の習慣に取り入れるだけで使用可能です。そのため、比較的継続しやすいといえますね。

加えて、プロジェクトリーダーやディレクターの方がメンバーの進捗に対して、積極的にフィードバックを行うようにしてみてください。フィードバックがあることで、メンバーは達成感を得られるので、モチベーションの向上も期待できます。

2.実践段階

準備段階が終了したら、いよいよ実践段階に移ります。実践段階は日々の積み重ねが非常に重要となります。ですので以下の3点を継続して行うようにしてください。

- 精度の高い工数入力

- 予定と実績の比較

- 工数管理データのメンバー全員への共有

精度の高い工数入力

工数管理を実践するにあたって、最も大切にしていただきたいのが、精度の高い工数入力でございます。

実践段階では、準備したエクセル、もしくは工数管理ツールにそれぞれのメンバーの工数を入力することになります。その際の入力がルーズになってしまうと、プロジェクト全体、ないしは会社全体のコスト・利益管理にずれが生まれてしまいます。

現実とデータとの間に乖離が生まれた状態でプロジェクト進行を行うことは非常に危険です。

準備段階で決定していただいた責任者やプロジェクトリーダーの方は、「毎日入力されているか?」はもちろんのこと、「工数の入力漏れがないか?」、「出退社時間とプロジェクト合計時間が一致しているか?」など工数入力の正確性に関しても細かくチェックするようにしてください。

日々の少しずつのズレが積み重なることは、プロジェクト完了後に、「思っていたよりもコストがかかっていた」というような問題を引き起こしかねません。ですので、精度の高い工数入力を徹底するようにしてください。

予定と実績の比較

実践段階で2つ目に意識していただきたいのが、予定と実績の比較となります。

工数管理では、今どれだけプロジェクトが進捗していて、コストがどれだけかかっているかという実績に目がいってしまいます。ですが、準備段階で作成していただいた工程表との比較を忘れないようにしてください。

工数管理の判断軸は、常に予定と実績の比較になります。予定に対して、どれだけプロジェクトが進んでいるのか、当初の予定に対してどれだけコストがオーバーしているのかといったように、予定と実績の比較からフィードバックを得るようにしてください。

予定と実績の比較を続けることで、プロジェクトの成功要因や失敗要因がより明確に見えてくるはずです。

工数管理データのメンバー全員への共有

実践段階で3つ目に意識していただきたいのが、工数管理データのメンバー全員への共有です。

工数管理データがメンバーにも共有されていることで、プロジェクト全体の進捗状況を各メンバーが把握できるようになります。このことによって、メンバーは当事者意識をもって作業を行うことが可能となります。また、やるべきことが明確になるので、目の前のタスクに集中して取り組むことができます。

コスト状況や利益状況も共有することで、モチベーションUPも期待できますね!

3.集計・分析段階

それでは、最後のステップである集計・分析段階について、解説させていただきます。このステップは現在だけでなく、未来の会社に対しても影響を与える段階となります。ですので、将来の会社に良い影響をもたらすためにも以下の2点に注意して集計・分析を行ってみてください。

- 幅広い観点での分析

- アクションステップの策定

幅広い観点での分析

準備段階と実践段階のポイントを意識した工数管理を行っていただければ、業務改善につながる質の高いデータが蓄積されていると思います。

ここで重要となるのが、データの分析方法です。データを分析する際には、「予定通りにプロジェクトを完了できたか」という単一の観点からの分析だけでは、不十分です。

プロジェクト別やサービス別、チーム別さらには個人別などあらゆる観点からデータを分析するようにしてみてください。すると、利益率の高いサービスや赤字要因となっている作業などが明らかになるはずです。

ぜひ幅広い観点からのデータ分析によって、今まで明るみになっていなかった会社の問題点を見つけてみてください。それらを改善することで、きっと会社の成長が加速するはずです。

アクションステップの策定

次に行っていただきたいのが、アクションステップの策定・実行です。幅広い観点から分析していただくことで利益率の高いサービスや高コストで利益率の低いサービスなどが明らかになるはずです。

その事実が明らかになったのであれば、利益率の高いサービスを中心とした経営に切り替えて、より収益性の高い会社を目指してみてください!

そのほかにも、プロジェクトメンバーへの仕事の配分の偏りを調整したり、作業効率化が見込める部分には積極的にITツールを導入してみたりと、実際に行動までつなげるように意識してみてください!そのことによって工数管理を導入した効果は何倍にも拡大していきます!

さいごに、お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、工数管理はご紹介させていただいた3つのステップが密接に関わりあっています。ですので、3つのステップのサイクルを継続して何回も回していくようにしてください。継続していくことで、工数管理の効果は絶大なものとなるはずです。

さて、ここまでのお話で工数管理の流れを知ったあなたは、次に「何」を使って工数管理を行えばよいか気になっているのではないでしょうか?

記事の後半部分では、より具体的な工数管理方法を詳しく解説していきますので、ぜひご参考になさってください!

具体的な工数管理方法

工数管理には大きく分けて以下の2パターンがあります。

- エクセルファイルで行う場合

- 工数管理ツールで行う場合

本記事では、両者のメリット・デメリットを解説させていただきます。ぜひ特長を比較しながらご覧になってください。

エクセルで行う場合

メリット

エクセルで工数管理を行うメリットは以下の2点となります。

- 導入費用がかからない

- 学習コストを抑えられる

導入費用がかからない

やはり、パソコンにエクセルが入っていれば、導入費用がかからないというのは1番のメリットなのではないでしょうか。

いざ工数管理ツールを導入しようとなったときに、最初に立ちはだかる壁は、ツール導入のための費用だと思います。その点、多くの企業で取り入れられているエクセルを用いた工数管理は初期費用ゼロで始めることができます。

また、工数管理のためのエクセルテンプレートも簡単にダウンロードできるため、テンプレート作成の手間も省くことが可能となります。

エクセルでの工数管理を検討している方は、実際に無料テンプレートなどで使用感を試してみることをおすすめします。

参考記事:『【テンプレート配布】エクセルを使った工数管理のやり方とコツ』

学習コストを抑えられる

2つ目のメリットとして挙げられるのは、学習コストを抑えられる点です。

多くのビジネスパーソンが日常的に使用しているエクセルであれば、操作に抵抗感を持つことなく、気軽に使用することができます。ですので、エクセルでの工数管理を導入するための学習コストは非常に低く、すぐにでも導入できるでしょう。

また慣れているツールであれば、入力していくことに各メンバーが負担を感じることもありません。そのため、継続的な工数管理が見込めますね。

加えて、エクセルに詳しいメンバーがいれば、項目やフォーマットを柔軟にカスタマイズできるので、スキル次第で運用の幅を広げることも可能です。

デメリット

エクセルで工数管理を行うデメリットは以下の2点となります。

- モバイル対応の弱さ

- 共有のしづらさ

モバイル対応の弱さ

エクセルで工数管理を行うデメリットのひとつとして、モバイル対応の弱さが挙げられます。

現代はテレワークなどの導入が盛んになったことで、場所やデバイスにとらわれることなく使用可能なモバイル版の需要は高まっております。

エクセルには、タブレットやスマホで使用できるモバイル版もございますが、アプリ版などが用意されている工数管理ツールと比べて操作性の低さは否めません。

また、エクセルのPC版には慣れているけれど、モバイル版の使用には不慣れな方も多いのではないでしょうか。

それらの点を踏まえると、「出先や社外でもプロジェクトの進捗をこまめに確認したい!」といったプロジェクトリーダーやディレクターの方にとっては、エクセルでの工数管理は不便かもしれませんね。

共有のしづらさ

2つ目のデメリットとして挙げられるのが、共有のしづらさです。

エクセルは多様な機能を持ち合わせており、非常に便利なツールの1つであると断言できます。しかし、エクセルはあくまでも表計算ソフトです。そのため、1つのエクセルファイルを多数の社員で共有して、入力・閲覧を行っていくことには向いていません。

共有のしづらさは、具体的に以下のような問題を引き起こしてしまいます。

- メンバーの進捗状況を適切に把握できない

- ひとつの画面で複数プロジェクトを管理できない

- 保存時のミスを誘発

共有しづらいことによる大きなデメリットの1つが、メンバーの進捗状況を適切に把握できない点です。

やはり工数管理は、メンバー全員の進捗状況が適切に共有されている状態において、最大限の効果を発揮してくれます。メンバーの進捗状況が見えにくい状態でのプロジェクト進行は、”納期の遅れ”や”コストの増大”を引き起こしかねないので注意が必要です。

つぎに、挙げられるデメリットが1つの画面で複数プロジェクトを管理できないという点です。多くの工数管理ツールでは、1つの画面で複数プロジェクトを管理することができます。そのため、俯瞰的な視点を持ってプロジェクトや工数を管理していくことが可能となります。

それに対してエクセルの場合は、プロジェクトの数だけエクセルを起動する必要がございます。また複数プロジェクトの進行によるファイル数の増加が、データの破損を引き起こす可能性もございます。そのため、複数プロジェクトをエクセルで管理する際には、注意するようにしてください。

最後3つ目のデメリットは、保存時のミスの発生です。エクセルの共有ファイルに誰かが入力している最中に、ほかの人がファイル更新を行ってしまうと、入力内容が上手く反映されません。

ですので、共有ファイルの保存時には、そのほかのメンバーが入力を行っていないか確認するようにしましょう。

ツールで行う場合

メリット

ツールで工数管理を行うメリットは以下の3点となります。

- プロジェクトの進捗状況・採算状況がリアルタイムで見える化

- データ分析がしやすい

- コストを大幅に削減できる

プロジェクトの進捗状況・採算状況がリアルタイムで見える化

ツールで工数管理を行うことの1番のメリットは、プロジェクトの進捗状況・採算状況がリアルタイムで見える化されることにあります。

先程もお話しした通り、”メンバー全員の進捗状況”と”プロジェクトの採算状況”が適切に共有されている状態において、工数管理は最大限の効果を発揮してくれます。

プロジェクトやコストの状態をリアルタイムで見える化することは、気づきから改善までのスピードを上げてくれます。さらに改善作業をスピード感を持って行うことは、作業効率化や生産性向上にもつながっていきます。

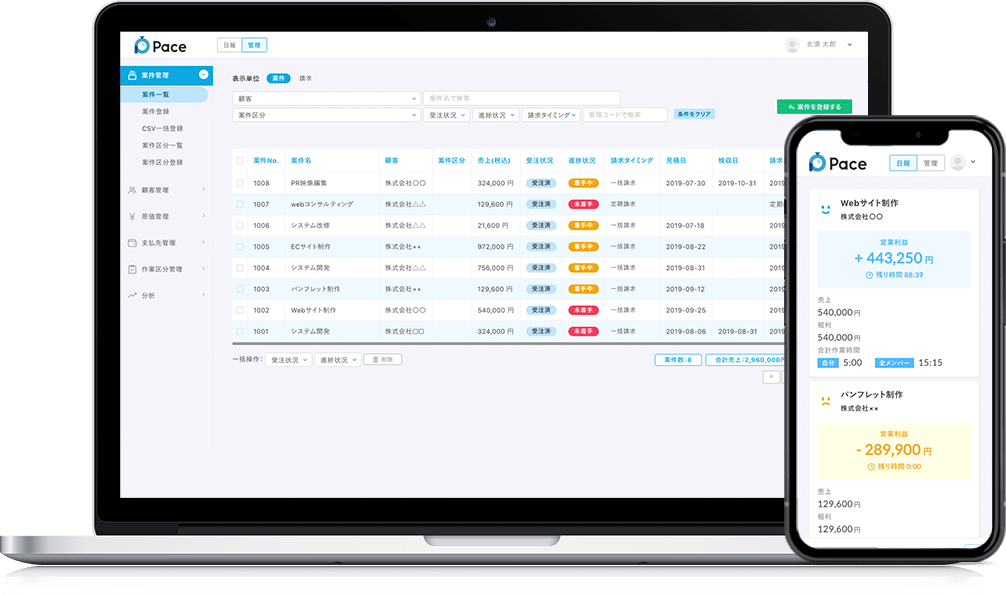

工数管理ツールは、非常にわかりやすいインターフェースで進捗状況や採算状況を見える化してくれるものがほとんどです。結果の出る工数管理をしたいという方は、ぜひ導入を検討してみてください。

データ分析のしやすさ

次に挙げられるメリットは、データ分析のしやすさです。記事の前半部分でもお話ししたように、工数管理はただ工数を入力していくだけでなく、蓄積されたデータを分析して、今後の改善につなげていくことが非常に重要となります。

その際に、ツールの多機能さが真価を発揮してくれます。エクセルでは、データを分析する項目を自分で考えて、作成する必要があります。その反面、工数管理ツールの多くはデータ分析を行う項目が幅広く用意されており、分析から改善までを手厚くサポートしてくれます。

ツールの中には、サービス別の利益率を簡単操作で分析してくれるものもございます。このようなツールを使用することで、利益率の高いサービスを中心とした経営も実現可能となります。

コストを大幅に削減できる

3つ目のツールのメリットは、コストを大幅に削減できる点です。エクセルを用いて工数管理を行っていると、「プロジェクトごとに適したテンプレート作成」、「プロジェクト別のファイル管理」、「分析項目の策定」など細かい作業がどうしても必要になってしまいます。

しかしツールを用いれば、ひとつの画面でプロジェクト別の採算状況が確認できたり、データの分析を自動で行ってくれたりと、工数管理の運営時に生じる細かなコストを削減してくれます。そのため、それぞれのメンバーは、細かな作業にとらわれずに、目の前のタスクに全力で取り組めるようになります。

このように、機械に任せるところは任せて、人にしかできないタスクに集中できる環境を作ることは、業務効率化や生産性向上を目指すうえでも非常に重要なポイントとなります。

デメリット

ツールで工数管理を行うデメリットは以下の3点となります。

- 導入費用がかかる

- 学習コストを要する

- 使用しているツールとの機能の被り

導入費用がかかる

工数管理において絶大な効果を発揮してくれるツールですが、デメリットがないとはいいきれません。

エクセルの最大のメリットが導入費用がかからないことだとすると、ツールの最大のデメリットは、導入費用がかかってしまうことでしょう。

ツールの中には、条件付きで無料で使えるものもございます。ですが、ほとんどのツールがユーザー数やアカウント数によって料金が発生します。そのため、費用対効果を検討したうえでの導入をおすすめします。

ここから紹介する以下2つのデメリットは、すべてのツールに共通するものではございません。ですが、これら2つのデメリットが生じる可能性を考慮したうえで、ツールを導入するようにしてください。

学習コストを要する

ツールの導入時には、学習コストを要するかどうかをしっかりと判断するようにしてください。

日報やカレンダーに取り入れるだけで使えるような、シンプルなツールも数多くございます。ですが、メンバーが慣れるのに時間がかかってしまうような複雑な機能を持ち合わせたツールもいくつかございます。

そのため導入時には、操作が高く、学習コストが比較的かからないツールを選択するようにしてみてください。

使用しているツールとの機能の被り

新しく工数管理ツールを導入する際には、現在社内で使用しているツールと機能の被りがないか確認するようにしてください。この確認によって、余分な導入費用を削減することが可能となります。

工数管理ツールと一言で言っても、工数管理に特化したものから多機能さを売りにしたものまで、様々なツールがございます。ですので導入時には、自社に必要な機能のみを備えたツールを選定するようにしてください。

参考記事:『工数管理ツール選定時に注意すべき4つのポイント』

エクセルとツールの特長を表にまとめさせていただきました。運用時のご参考となさってください。

| エクセル | ツール | |

| 導入費用 | 無料 | 必要(ユーザ数によっては無料のものもある) |

| 導入までの手続き | エクセルが入っていれば不要 | サービスごとで手続きが必要 |

| カスタマイズ性 | メンバーのスキルに依存 | 高い |

| 学習コスト | 低い | ツールの操作性に依存する |

| モバイル版の操作性 | △ | 〇(一部モバイル対応していないものもあり) |

| 共有のしやすさ | △ | 〇 |

| データ分析のしやすさ | △ | 〇 |

さいごに

本記事を通じて工数管理の流れ、具体的な運用方法が理解していただけたでしょうか?

本記事では、エクセルでの工数管理に関してもご紹介させていただきました。しかし最大限の効果を得るためには、3ステップを意識したツールでの工数管理が最適であるといえます。

そのため、ツールを用いた工数管理で会社の業務効率化や生産性向上につなげてみてください!

さいごに、工数管理ツールを導入する際には、「実際に使ってみること」が非常に重要です。工数管理ツールのほとんどは、無料体験を行うことができます。ですので、様々なツールを試してみたうえでの導入をおすすめします!

Paceのご紹介

ホームページ制作会社「株式会社リーピー」が企画・開発を行う工数管理ツールPace(ペース)では、30日間の無料トライアルを実施しております。

Pace(ペース)とは、WEB制作会社やデザイン会社などのクリエイティブ職の方に特化した日報を用いた工数管理ツールです。日報をベースにした工数管理ツールのため、普段の日報として導入いただくだけで、案件別での採算状況がリアルタイムで見える化されます。

参考記事:『制作会社におすすめ!工数管理ツール『Pace(ペース)』とは?』

クラウドサービスのため、初期費用なしで導入いただけます。まずは1度30日間の無料トライアルよりお試しくださいませ。

料金プラン(税込)

・初期費用:無料

・月額費用:500円/1名あたり(年払いの場合、5,500円/年)

※30日間の無料トライアルあり

そのほかの”おすすめの工数管理ツール”については、以下記事にてご紹介しておりますので、こちらをご参考ください!